1983年,数据可视化专家Edward Tufte提出了“数据墨水比例(Data-Ink Ratio)”的概念。在印刷媒介当中,这个概念指的是用于打印数据的墨水量与总墨水用量之间的比例。Tufte主张通过移除那些不会影响数据信息显示的元素来最大化的提升数据墨水比例。

将数据墨水比例的概念移植到界面设计领域,我们可以将其称为“内容元素比例” – 用于呈现有价值内容的元素与界面当中全部元素之间的比例。我们的设计目标就是最大程度的提升内容元素比例。

1990年,人机交互研究专家John M.Carroll研究了人们是怎样阅读科技产品使用手册的,并寻求改善方式。通过研究,他提出了一套最小化理论,建议通过合理的设计来简洁的传达信息,帮助人们快速获取并运用到实践行为当中。

Carroll强调,单纯的将设计方案精简到只保留基础元素的程度并非最小化设计的最终目标 – 以目标任务结果为导向的简洁才是根本。对界面设计而言,这意味着界面框架本身对于用户完成目标任务的行为来说应该是无形的,只应起到承载内容的作用,帮助用户更好的完成任务而不是带来干扰。

1995年,Jakob Nielsen在他的十大可用性原则当中提到了最小化设计的重要性,建议通过移除界面当中不相关的信息要素来提升可用性,本质与Tufte及Carroll关于最小化的看法相一致。

2000至2010年

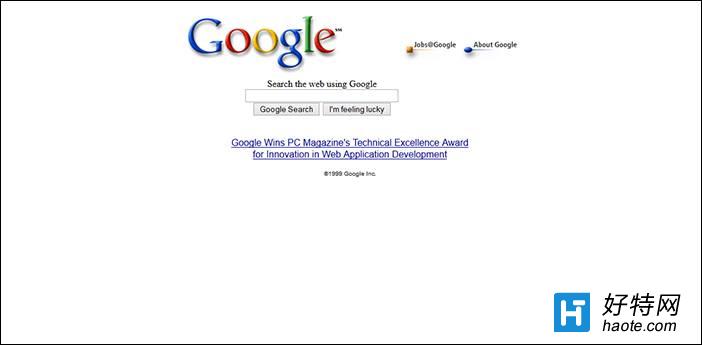

在21世纪的第一个十年里,极简主义运动开始出现在网页设计领域 – 包括大量的页面留白、少量精简的内容、严格限制的配色方案等等特征。Google经常被誉为最小化页面设计的先驱,因为他们从上世纪90年代刚刚推出beta版本的时候开始就一直体现着简洁而聚焦的设计思想。

Google首页,1999

即便如今Google为全世界用户提供着各式各样的产品,从Google Drive到YouTube、Gmail、Google Maps等等,他们的首页依然保持着最初的特征:除了基本的搜索功能以外,只有屈指可数的几个显性导航项;要访问其余的功能,用户需要通过右上角的菜单图标进入。

小编推荐阅读